|

中国戏法早在上古时期就开始孕育和萌芽。古代,舞与戏是同一称呼,后来逐渐形成两类;戏以耍为主体的就是杂技,以变为核心的就是戏法。汉刘向在《列女传》的记载,“夏桀既弃礼义,求倡优侏儒,而为奇伟之戏”。这里所说的戏,是正在形成的戏法、杂技之类的表演,因此,戏法是出现在我国历史上第一个朝代—夏朝,距今已有近四千年的历史。

汉代是戏法兴盛的时期。张衡在《西经赋》里描写了戏法、杂技等表演的空前盛况,他写道:“临迥望之广场,程角抵之妙戏,鸟获扛鼎,都卢寻潼,冲狭燕跃,胸突舌锋,跳丸剑之挥霍,走索上而相逢”。汉代以后,宫廷的戏法称幻术;民间的幻术叫戏法,在清初“康乾盛世”。民间艺术得到了相应的发展,幻术和戏法也得到了广泛的流传。清.李斗《扬州画舫录》记载了民间艺人在街头变戏法的各种门类:“以巾覆地上变化什物,谓之《摄戏法戏法》;以大碗水覆巾下令隐去,谓之《飞法》;置五红豆子于掌上,令其自去,谓之《摘豆》;以钱十枚呼之成为五色,谓之《大变金钱》。这种表演形式,叫做“撂地”。清末民初,天桥西市场发展很快,先后出现了许多戏园书场,还有很多撂明地表演杂技、武术、戏法、说书、摔跤等等地摊。

据穆派戏法第四代传人田学明,艺名“醉云龙”口述:穆派创始人叫穆文庆,艺名“大天一”,民国后在天桥撂地表演,同时还有戏法艺人刘凤驰、韩丙谦等。二十世纪初,大部分戏法艺人参加“义和堂”(戏法魔术行的一个民间组织),他们主要以传统戏法为主,如:“落活”(古彩戏法)、就是其中之一,后来穆文庆先生和日本的魔术师切磋技艺,取长补短并将日本的一些魔术手法溶入戏法带回国内,形成“天一”派,天一的名字也就由此而来。后来在天桥、东安市场及各地的演出中一直很红火很轰动,就有一些爱好戏法的年青人们纷纷拜师学艺,于是就有了穆派的传人,当时称为“小天一”的艺人有徐剑秋、杨小亭、杨发卿、陈亚南、陈亚华,万子信等艺人为第二代传人,新中国建立后,中国的戏法,西洋的魔术在穆派的门内又有了更大的发展,两种技艺互相学习,取其精华,逐渐创出穆派的一些看家绝活和绝技,在长期的表演中,得到广泛的传播,并培养出第三代传人。在此期间出现了一种新的传承形式即“团带班”,不用拜师就可以随团学艺,所以有一些知名戏法和魔术演员没有通过“磕头拜师”的传统形式学习技艺,官称老师,而不叫师父。这种新的授徒形式,一改口传心授代代相传的传统模式为师徒间切磋技艺,取长补短,互相传承和学习穆派戏法魔术的技法和手法,为现代魔术发展打下了基础。那时在行内可以不再提师祖是谁了,但穆派戏法的精华通过新的传承方法造就了第三代传人,主要演员有:高福生、洪志臣、周志新、牟衍铭、郭英、李家章、李东明、李宝明、张顺起等。第四代传人就是田学明先生这一代,据田学明介绍,穆派第四代传人之一赵同库先生在美国展艺、王利民先生在北京杂技团供职,穆派戏法—“大天一”的技艺主要是“二十四孝”(24种表演形式)即:旱地拔杯、仙人摘豆、倒包子、空碗变酒、一粒入地、万粒归仓、栽种、空碗变鱼、饮不尽的水、变鸡蛋、变雏鸡、变蛇、变青蛙、罗圈献彩、九连环、线棒子、炒米、吞宝剑、吞铁球、古彩戏法等节目。

1、古彩戏法:也称“落活”戏法演员身穿大褂,手持方布“挖单”变出来大瓷瓶里插有三支戟,俗称“平生三级”、变出来圆盘内有七个玻璃杯,叫“七星子”、变出来九个盛满水果的盘子叫“三件子”、变出来一垛盛有水和鱼的鱼缸叫“垛葫芦”、变出来大碗叫“大海”、变出来火盆叫“荒荒”、还有变寿桃的、变火炉子的、变小孩的、变出来容易变回去难,还要在变回去,这叫“回托”。难度很大。南派戏法有变桌椅、屏风、花盆、灯笼等。变出来全是玻璃的物件称“亮活”。如:垛葫芦、玻璃水碗、七星杯等。表演古彩戏法“落活”前提是要强壮健康的身体,因为上台表演要带上百十斤重的物件,每个戏法演员练习都要付出很多汗水。而且,玻璃、瓷器极容易损坏,因此现在变玻璃活的演员越来越少了。如何戒烟不错治疗脚气的药有效的怎样去眼袋精油如何瘦腰防晒有效丰胸卸妆男士去皱眼霜保湿最新数码产品左旋什么眼霜去细纹好去痘印润发产品什么牌子好口碑怎么瘦腿最快

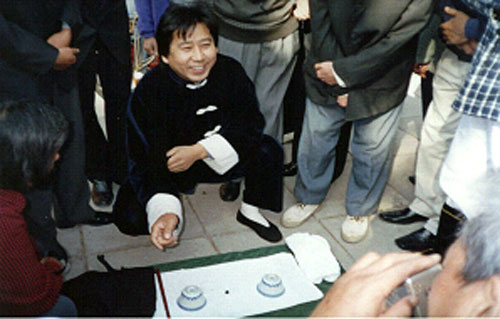

2、罗圈献彩:也叫“罗圈荡荡”用两个空竹桶变出来水果,条幅,盛满酒的磁坛子等物品,然后“回托”(在变回去),天桥的传统戏法就是明撂地表演,观众可以四面八方,随意观看,而不能看出破绽来,让在场的观众回味无穷。

3、剑、丹、豆、环也就是、吞宝剑、吞铁球、仙人摘豆、九连环:吞剑斗丹俗称吞宝剑、吞铁球。也是穆派戏法中的绝技之一,在过去撂地演出为了养家糊口,在演出中,拿身体安全做赌注,宝剑通过口腔、咽喉、食道进入胃部,现在这种危及人身安全的表演项目舞台上已不在上演了。

4、环、俗称“九连环”,是老天桥撂地的一种形式,观众围着看,用铁环可以打出各种形状,主要是用来拉场子用,连打带说,观众就围上来了,也叫“园粘”还有一种园粘的方法是,写沙书,用白沙子在地上洒字,会有很多游人围过来观看,只要观众多了艺人就开始表演各种戏法。

5、仙人摘豆:戏法艺人用三个、五个、七个甚至更多的小球,两个小碗,在地上变来变去,也就是传统戏法中的手彩,全靠手上功夫,小球一个变两个,两个变四个,越变越多,三个豆子变出一碗豆子来,这叫“一粒入地,万粒归仓”。拿另外一个小碗把豆子盖上,变出来一碗酒来,将两个碗相互盖上,打开变出来两碗彩花来,曰:“变出鲜花人人爱,变出美酒敬朋友”。拿另两个碗让观众看清没有机关,然后两个碗合在一起,放在地上变出来又一碗酒,表演中观众说:您的碗是瓷的,看不见里边,可以藏东西,戏法艺人,又拿出一个透明的玻璃碗放在地上,用一块方布蒙上,在拿小木棍一敲,玻璃碗没了,这叫“金杯入地”,在把它变出来,称为“旱地拔杯”。用玻璃空碗一个,用布一蒙一盖,变出来一碗鱼来。祝大家年年有余“鱼”。

拿一个鸡蛋放地上,用碗扣上,鸡蛋没了,变出一个鲜活的小雏鸡来,此类戏法共有二十几种。现在会这些技艺的演员不多了。 为了抢救天桥民间民俗艺术,二十世纪九十年代,宣武区文化委员会根据宣武区委、区政府的工作部署,“以弘扬宣南文化为宗旨,在‘原汁原味’的基础上,指导和扶持民办民俗文化艺术团队,使之朝着文明、健康、积极,向上方向发展,为宣武区经济的发展做出贡献”。2000年在区文化委的指导和帮助下,成立了以田学明先生为团长的“北京学明民俗艺术团”,该团在收集整理民间民俗艺术前提下,编排了“红楼宴舞”、“民俗技艺荟萃”等几台文艺节目,在区文化委的关怀下,该团长年在厂甸庙会、大观园内,宣南文化节及社区文化广场演出,受到广大群众的热烈欢迎。2001年后,由于新闻媒体的广泛宣传报道,“宣南文化”的深厚底蕴和天桥民俗文化及天桥艺人的绝活绝技,受到世界各国的关注和欢迎。该团先后到德国、法国、意大利、新加坡及台湾香港等巡回演出,受到各国的友人和观众的高度称赞。

面对天桥穆派戏法很多绝技绝活面临失传的情况,田学明先生表示在宣武区文化委员会的指导下,尽自身之力及艺术团全体演员的合力,将濒临失传的民族民间技艺继承下来并在艺术实践中发扬光大。

|

魔术道具

魔术道具  魔术配件

魔术配件  魔术教学碟

魔术教学碟  魔术表演碟

魔术表演碟  魔术书籍

魔术书籍